世の中には色々なタイプの人がいる

人間には色々なタイプの人がいる。運動が得意な人、勉強が得意な人、音楽が得意な人。また身体が大きく力が強い人もいれば、小柄でスタミナがある人もいる。人間の特性というのは、本当に多彩で、人それぞれだ。

人間の先天的な要素は、変えられないことも多い

これはある意味残酷な現実かもしれないが、もって生まれたものは変えることはできない。たとえば目指したい分野があって、それに向かって努力をしても、その分野についての才能がなければ、芽が出ることは難しい可能性が高い。

努力で背が伸びるか?

これは身体的な要素の方がわかりやすいと思う。君は努力して、身長が伸びると思うだろうか?もちろん適切な栄養と運動は、その人が持っている身長のポテンシャルを最大限発揮することには役立つだろう。しかし両親の身長が低く、親戚にも小柄な人しかいない場合、その人がどんなに努力をしても、身長を一定以上伸ばすことは難しい。遺伝的に規定されたものを、後天的に変えることは、現在の医学でも不可能なことだ。

目に見えない部分も、先天的な要素が関与すると私は思う

身長なら目に見えてわかりやすいが、能力的なことは、目に見えないことがほとんどだ。そしてこちらについても、身長と同じくらい、先天的な要素が関連すると、私は考えている。

たとえばあまり勉強をしていなくても、要領よくテストをクリアできる人もいる一方で、かなり頑張っているにもかかわらず、あまり点数が取れないひともいる。これは要領を工夫してどうにかなることもあるが、本当に勉強が苦手で、どうにもしがたい場合も、実はあるのだ。

頑張ればできる?

たしかに一定までは、努力でどうにかなる面もあることは否定しない。20個の単純な漢字テストだったら、一生懸命覚えれば、勉強が苦手な場合も、クリアできるかもしれない。しかし一定以上に複雑な事象になると、やはり能力の差が出てくることは、否定しがたい事実だ。A君は1時間で理解できることが、B君は10時間かかっても半分も理解できない場合、その後の学力に決定的な差がつくことは明白だ。

自分に向いている方向の方が、ラクに生きれる

しかし一方でB君はものすごく運動が得意で、身体能力が高いかもしれない。その場合は、勉強はもうそこそこで見切りをつけて、自分の才能が活かせる、スポーツの道に進んだほうが、B君は成功できる可能性が高い。その方がきっとB君は人生を楽しむことができるだろう。

難しいのは、進みたい方向と、才能が一致するか?

しかしここで難しい問題がある。それは、自分が進みたい分野と、自分の才能がある分野が一致するとは限らないことだ。B君はスポーツの道に進めば、それなりの功績を残せる可能性が高い。しかしB君はスポーツの道には興味がなく、研究者になることを夢見ているとする。その場合、どうするか、非常に難しい問題だ。

研究者の道を選んだ場合、B君の人生はかなり過酷なことが予想される。才能がない分野で戦い続けることは険しい道だ。成果が出ない場合は、社会的にも恵まれた環境になるとは思えない。それでも自分の信じる道を行くのも、もちろん人生だが、客観的には辛い人生のように思える。

研究者の道は才能が無いと悟り、勝てそうなスポーツ道に進んだ場合、その後の努力や選んだスポーツにもよるが、それなりの実績を残せる可能性がある。その場合、引退後も指導者やコンサルタントとして仕事をして、社会的にも恵まれた人生を送ることができるかもしれない。

私の経験

私の年齢くらいになると、多くの人がこのようなことに、経験的に気づくのだと思う。40年近く生きていると、人には向き不向きがあることが、否定しがたい事実と悟る。これは自分がある程度の年齢になり、人生の選択肢も狭まってきて、また多少の人生経験を積むことで、だんだん腑に落ちてくることなのかもしれない。

私も10代の頃は努力が全てで、才能は言い訳だと思っていた。だから自分が出来ないことや、苦手なことがあれば、克服するために頑張らなければならないと、切羽詰まって、自分に発破をかけて生きていた。今思うとかなりつらい考え方だ。

しかし一方で同時期の10代に、才能や能力を感じる出来事があった。中学生の頃、結構激しいことで有名な進学塾に通っていたときのこと。どうも自分よりも勉強している人が、自分より成績が振るわなかったり、逆に自分よりあまり勉強をしているようには思えない人も、自分より成績が良かったりした。もちろん表面的にしかみていないので、本当のところは知らないが、これはどういうことなのかと、思うことがしばしばあった。

まだその時は中学生で、疑問に思っても、言語化できるレベルではなく、思念の底に溜まっているもやもやだったが、そのことを言語化して、解釈できたのは、だいぶ大人になってからだ。

その後も、高校、大学と色々な人に出会ったが、やはり人間には、努力だけでなく、先天的な要素がかなり強く影響するのだと感じることが多々あった。そして社会に出るとそれは確信に変わった。

才能を見極めるには?

才能がある道に行く方が、人生は楽しいという話をしたが、そもそも才能がある分野はどのように見つけるのかという問題がある。これはすごく難しい。このようなことを偉そうに言っている私だって自分の才能を見極めているとは言い難い。

一般的には、色々なことを試してみることを勧める。そのために学校があって、色々な経験をすることが、社会に出るまでに大事だと言われる。たしかにその側面は否定しない。しかし学校で才能を見極めて、それをもって進路を選べるのかと言われたら、多分出来ないと私は思う。

じゃあどうすればいいかと言う話だが、君が好きなことを、好きなようにやってみるのが一番よいのではないかと、私は思う。そして合わないと思ったら、あっさりやめて、次に移ればいいと思う。

才能がある分野のヒントの一つは、君がやっていて自然なこと、ラクなこと、他の人が苦労していても君にはあっさりできること、やっているとなんとなく楽しいこと、などがあると思う。まずはそれが仕事になるかとか、難しいことは置いといて。純粋に君が楽しめることをやりたいようにやることが、才能がある分野を見つける道になると思う。

才能を仕事に活かすには?

これはまた難しい話だ。才能がある分野がすでに社会的に確立されたものならそれに乗るだけだが、そうでない場合はどうするかという話になる。

たとえば数学がすごい得意なら、研究者になる、外資系企業で数学を使う職業に就くという、すでに確立された方法がある。これならただ先人のレールに乗ればいいから話は早い。

しかしゲームが得意だった場合はどうか。今はプロゲーマーという職業があるから、上記と同じレールに乗れるかもしれないが、昔はなかった。プロゲーマーがいない時代に、ゲームが得意な人のように、いま君の時代に、君が得意なことが社会的に職業として確立されていない可能性がある。その場合、結構難しいことになる。

未知の分野の場合は?

その場合、一つは今ある職業で、才能が活かせるものを選ぶということだ。自分の才能ドンピシャではないけど、近い分野であれば、他の人よりも抜きん出られる可能性は高い。これは現実的な方法だ。

もう一つは昔のゲームが得意な人が、プロゲーマーの道を切り開いたように、君が道を作ってしまう方法がある。これはかなり大変かもしれないが、成功すれば確実にその分野の第一人者になり、名を残すことができるだろう。

私の場合は?

これはなんとも難しい話だが、私も自分の才能を見極めて職業についたわけではないから、なんとも言えない。しかし自分がやりたいと思う分野を選んで、自分なりに頑張ってきたというのはあると思う。参考にならずすまぬ。

また才能と同時に、自分の特性を見極めることも大切だと思う。私は自分がサラリーマンになれないことは、かなり早い時点で分かっていた。そのため自分である程度自由に動ける職業に就くほうが、自分にとってストレスがないことを理解していた。そのためそのような方向で生きていけるように、社会にでてからもスキルを身につけるように努力した。

まとめ

実は君に向けたこのサイトの記事は、軽く読めるように、一記事を長くならないように心がけていたのだが、ちょっと長くなってしまった。今回のテーマも、かなり大きいテーマなのでまた切り口を変えて、一緒に考えてみたい。

今回君に伝えたかったことは、人には向き不向きがあるのは、おそらく事実であるということ。自分の才能がある分野で戦った方が、勝てる可能性が高く、人生は充実したものになる可能性が高いこと。才能を見極めるには、君が好きなことや、やりたいことを、自分のスタイルで工夫してやってみること。ということかな。

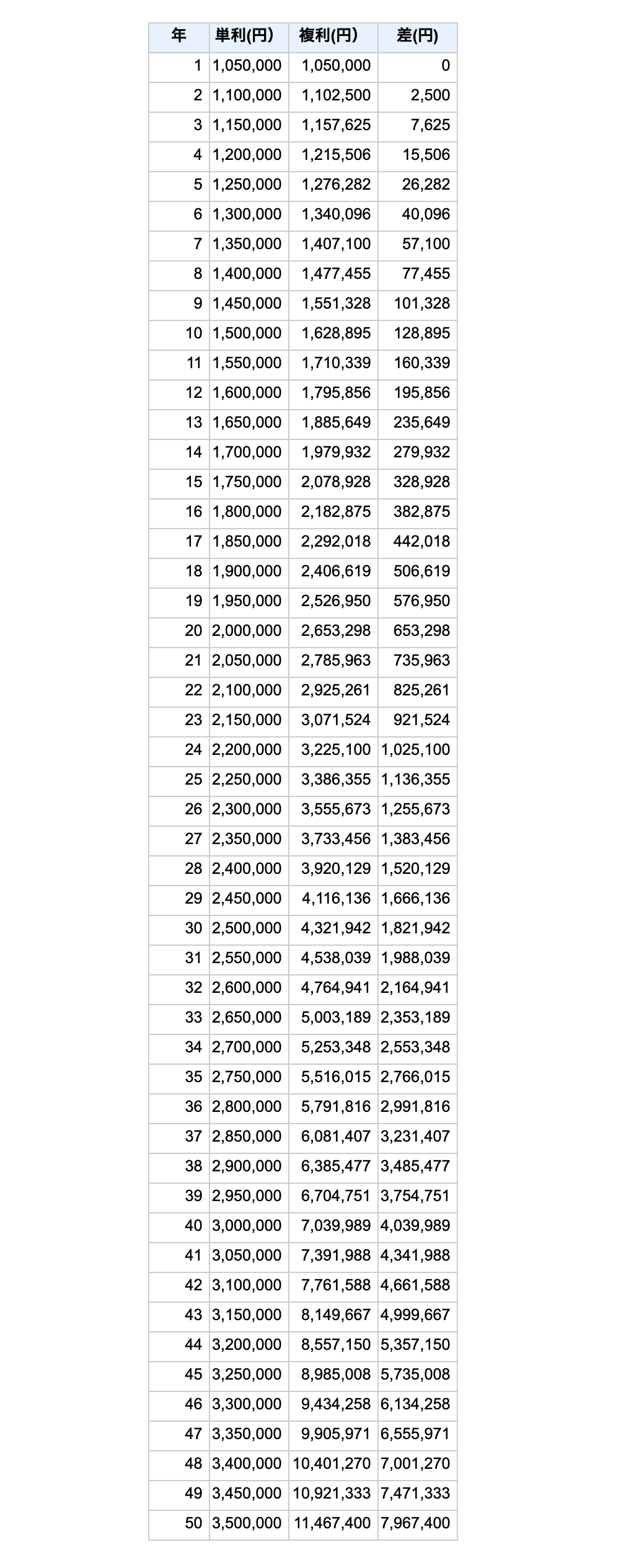

単利と複利の比較(元本100万円、年利5%、50年)

単利と複利の比較(元本100万円、年利5%、50年)